Histoire fluviale de Villeneuve

C'est en 1163 que le roi de France LOUIS VII le JEUNE dit aussi LOUIS LE PIEUX (1137-1180) décida de fonder une nouvelle ville , à l’époque une « ville neuve », à la frontière sud-est de ses états, sur la rive droite de l'YONNE. Il pouvait grâce à cette implantation surveiller les positions de son puissant vassal, le comte de Champagne.

Il possédait également un solide poste avancé sur la voie de communication reliant les deux cités épiscopales de Sens et Auxerre (l’ancienne route romaine, toujours utilisée au Moyen Âge) et contrôlait le trafic fluvial. En 1163, un abbé de l’abbaye de SAINT-MARIEN d’AUXERRE, Milon de TRAINEL, soucieux de protéger ses religieuses de "VAUL PARFUNDE" contre les incursions de toutes sortes, offrit au roi des Francs les terres de l’abbaye de VILLENEUVE à la condition que le roi fit bâtir des fortifications .

Cette nouvelle entité apparaît dans les textes sous le nom de Villa Nova Regis (Ville Neuve du Roi) . En épousant Adélaïde de CHAMPAGNE, LOUIS VII épouse la culture économique qui propulse la CHAMPAGNE au cœur du négoce mondial (les foires de Champagne) et par une série d'accords mutuels, il lève les hypothèques politiques bloquant le développement économique du SENONAIS. Un chemin nouveau, partant de GIENS, passant par COURTENAY, se dirige vers TROYES, la principale des villes de foire de la CHAMPAGNE: les marchands du VAL DE LOIRE retrouvent ainsi les LOMBARDS montés d'Italie et les FLAMANDS descendus de la Mer du Nord.

SENS et VILLENEUVE sont donc à la croisée de la circulation terrestre d’Est en Ouest et de la circulation fluviale Nord/Sud ; le succès est foudroyant, d'autant que LOUIS VII freine le parasitisme de la chevalerie propriétaire des rives et accorde son nom et les coutumes de LORRIS à la VILLE NEUVE : ce nom LORRIS provient d'une commune de l'actuel département du LOIRET, qui avait bénéficié en 1108 puis en 1137 de chartes exemptant ses habitants de certaines taxes et corvées : un tel privilège visait bien évidemment à attirer les résidents potentiels dans les nouvelles agglomérations.

L’Yonne & Villeneuve

Histoire et modernité

EDITIONS VNA- VILLENEUVE NAUTIQUE ASSOCIATION

Avec l’aimable mécénat de l’agence Allianz , Troisfontaine & Minois.

Copyright juillet 2020– toute reproduction interdite.

01

le marinier et sa famille s'attachaient à la corde de traction, appelée bricole, pour tirer le bateau

02

Seul le décollage de la péniche est pénible ;les chevaux doivent alors donner un gros coup de collier.Après, ce n'est plus qu'une traction régulière tout au long du parcours, facilitée par le glissement du bateau sur l'eau.Un angle de traction mobile fixé à un mât permet un contre-balancement dirigé par le charretier qui diminue la peine de la bête.

03

Sur la carte postale de Joigny, ci-contre, on voit bien le toueur (25 m de long) au centre , au fond à gauche les cabanes flottantes des lavoirs, au fond au centre, un très beau yacht de passagers et à droite une péniche de transport de marchandises.

Le coche qui faisait le plus long trajet était celui d'Auxerre ; la place y coûtait 9 livres , 7 sols , 6 deniers (réunion des privilèges par TURGOT en 1775)

* Il est convenu, depuis l’époque de LOUIS XIV, d’appeler voiture d’eau les bateaux destinés au transport des marchandises tandis que les coches d’eau sont destinés, théoriquement, au transport de personnes.

25 ouvriers nécessaire en 1816 selon un rapport de l’inspecteur général PIOCHARD qui fait délivrer 20 médailles pour AUXERRE, 30 pour LA ROCHE, 10 pour JOIGNY, 25 pour VILLENEUVE-LE-ROI, et 25 pour SENS, attestant qu’ils sont seuls habilités à exercer la profession de portefaix (25 mai 1816– A.D.IV.139.

G.F. Ronmy (1786– 1854)- musée de Conflans Ste Hon.

Armoiries

L’Yonne

01

GENERALITES

A. Géographiques

L'Yonne prend sa source dans une tourbière du Mont PRENELAY, à 738 mètres d'altitude, au coeur de la forêt du MORVAN, au hameau d’ANVERSE.

Par sa longueur de 293 kilomètres, c’est la 16e rivière de FRANCE et le principal affluent de la SEINE qu’elle dépasse en débit : elle s’y jette à MONTEREAU-FAULT-YONNE, en SEINE-ET-MARNE ( 77).

L'Yonne est classée navigable sur 108 km depuis AUXERRE jusqu'à MONTEREAU & ses 26 écluses sont au gabarit minimum de 93 m sur 8,30 m. Elle est reliée à la SAONE par le canal de BOURGOGNE qui débute à MIGENNE et à la LOIRE par le canal du NIVERNAIS dont le point de départ est AUXERRE. La capacité de transport de l'YONNE est encore sous-utilisée car elle pourrait facilement doubler : 1,8 millions de tonnes de marchandises sont transportées annuellement sur l'YONNE.

B- Historiques

Aussi loin que l’on remonte dans le temps, le rivière YONNE a été un élément naturel de 1ère importance, nourricier, logistique et surtout d’actifs pour les seigneurs comme les rois.

Ces derniers ont tous eu la préoccupation de maintenir leur contrôle sur la circulation et donc sur le bon état de l’YONNE en temps que voie de communication essentielle pour alimenter PARIS.

Dès les Gallo-romains, l’YONNE fut classée «publique», utilisable par tous sans restriction possible de la part des riverains ; il en fut de même des sentiers de halage qui devaient être entretenus par les riverains en contrepartie des péages sachant que toutes les royautés en firent un domaine royal.

François 1er édicta la première réglementation fluviale (par exemple la standardisation des chemins de halage avec un minimum de 24 pieds soit 7,32 m ; plus tard, COLBERT, seigneur de SEIGNELAY, obli-gea les propriétaires riverains à laisser ouvert les barrages dès que la hauteur d’eau atteignait 0,60 cm ou du moins les ouvrir à la pre-mière demande.

Si le projet de voie fluviale traversant la Bourgogne remonte à FRAN-COIS 1er (peut-être même à LOUIS XII), la 1 ère résolution d'exécu-tion date du début du 17 ème siècle :

Sous l'influence du Président JEANNIN, HENRI IV ordonne (arrêt de 1606) de lever un subside pour la construction du canal de la rivière d’OUCHE depuis DIJON jusqu'à ST-JEAN-DE-LOSNE ; néanmoins la jonction des deux mers par la BOURGOGNE resta en somnolence jusqu'à VAUBAN, enfant du MORVAN, en 1696. Dès le début du règne de LOUIS XVI, en 1775, les travaux commencè-rent du côté de l'YONNE en remontant vers TONNERRE et quelques années après du côté de la SAONE en remontant vers DIJON ; en fait, il faudra 226 années avant que le projet ne soit achevé (pnich.com).

Le creusement du canal de BOURGOGNE (franchissement de 378 m) exigea 191 écluses réparties sur 242 km.

Une autre complication de l’YONNE est que son débit peut passer (ex. de JOIGNY) de 7,8 m3 au plus bas à 563 m3 ; il est très supérieur à celui de la SEINE comme nous le disions plus haut.

Si la révolution fut une période noire pour l’entretien de l’YONNE, dès le consulat, N. BONAPARTE fit adopter une réglementation inspirée du système gallo-romain divisant la rivière en 2 parties:

-

la navigable de LUCY à MONTEREAU

dont l’entretien est à la charge de l’administration et dont l’octroi lui revient en contrepartie.

-

La flottable, en amont de LUCY

qui ne peut porter de bateau et dont l’entretien est à la charge du commerce du bois, des meuniers, des pêcheurs et autres professionnels.

C- Sociales

Les voies d’eau furent de tous temps sources d’avantages importants pour les riverains, temps en matière sociale, commerciale, financière que de progrès plus généralement … et l’YONNE plus particulièrement en temps que voie de circulation entre le nord (PARIS) et le sud (produits du bassin méditerranéen).

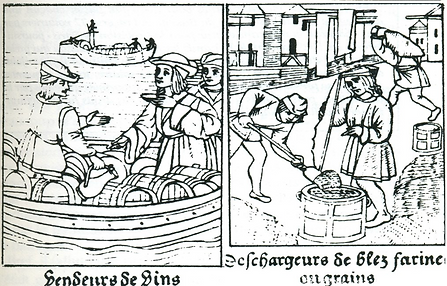

Au 14 ème siècles, les populations de la rivière étaient : propriétaires des bateaux, chableurs positionnés sur les ponts et actionnant un treuil relié à la tête de mat du bateau, maitres de pont tenant plusieurs bateaux accou-plés pour les larguer au droit de l’arche marinière, vendeurs de vins, de bois, de blé, de farines, vivandières, charpentiers de marine,...etc. ( documents ci-dessous du musée de la Batellerie)

Cette continuité d’intérêt était donc mue par 4 aspects de l’activité fluviale :

D-Aspect nourricier

La pêche était très pratiquée par les Gaulois et, dès CHARLEMAGNE, on pratiqua l’élevage du poisson qui, par ailleurs, avait une réputation de nourriture apaisante.

Les documents rapportent que saumons & truites arrivaient en tête, puis les brochets puis les carpes, impor-tées au moment des croisades.

Dès 1317, une ordonnance du bailli de SENS édictait un règlement de pêche comportant des obligations écologiques (coupe d’herbe, d’obstacles etc.), techniques ( « paniers d’osier ne permettant pas de passer un doigt jusqu’à la 1 ère jointure…. »ou encore « le poisson étant dans la main de l’homme, la tête et la queue y paraissent aisément ...», à même de bien gérer et faire fructifier le potentiel aquatique.

Les tronçons de l’YONNE étaient bien délimités et les contrats très précis (tailles des poissons, des instruments de pêche jusqu’au droit de « mettre les pieds dans l’eau ».

Dans quelques villes, les habitants avaient un droit de pêches sur de très petites portions.

( Auxerre-Pont sur Yonne– Sens ). Sources :Histoire d’Yonne par Francis MUZARD.

Les 53 pêcheurs professionnels (38 à Sens, 11 à Villeneuve et 4 à Armeaux) étaient sous la juridiction du Maître des Eaux & Forêts.

02

ASPECT LOGISTIQUE ET COMMERCIAL

De la célèbre route de l’étain (-800 av JC) en passant par la via Appia, tous les portages par les voies terrestres se détournent de celles-ci en BOURGOGNE pour prendre l’YONNE, voie na-vigable et seule mode de transport « lourd » sur de longues distances .

-

le transport des vins

Représentait 17000 hecto en 1359, 90 000 fin XVI ème et 155 000 hect au XIX ème. N’oublions pas que l’YONNE au 19 ème était couverte de vignes, notamment dans le périmètre VILLENEUVE, TONNERRE, AUXERRE, CHAMPVALLON/SENAN.

-

le bois

317 000 stères de bois par an étaient consommés à PARIS en 1600, 945 000 en 1700 et 1 575 000 en 1789

À partir de 1665/1670, on dut avoie recours aux trains de bois pour satisfaire à la demande malgré le triplement de son prix !

- 60 à 90 % du volume passait par l’YONNE et à titre indicatif, en 1804, 90 000 stères furent acheminés à PARIS par 4585 trains de bois.

Le 3 pluviôse an II, le commissaire parisien observateur SIRET écrivait:

Il y a à dans les ravins, ruisseaux et autres endroits du MORVAN. connus dans le commerce sous le nom de ru, « plus de 400 000 voies de bois qui y ont été jetées il y a plus de deus* ans, (â bois perdu) pour PARIS» -(rapports de Grive et Siret, commissaires obser-vateurs parisiens du Conseil exécutif)- * dans le texte.

L’arrivée du charbon réduira ce volume à 100 000 stères en 1870 et le dernier train de bois date de 1923 : depuis la canalisation de la rivière, le bois continu à passer mais sur les péniches.

-

le charbon de bois

Très demandé par les particuliers, fut transporté par des bateaux spéciaux, à ridelles, et ce trafic, en 1840 représentait le double de celui du charbon extrait de terre.

-

la cendre

Vous savez sûrement que le commerce de la cendre ( lessives– potasse, braise+cendre) était très actif sur l’YONNE depuis le moyen-âge : en 1640, ce trafic était de 16 000 hectolitres et il représentait encore 10 % du total du trafic sur le canal de BOURGOGNE en 1840 !

-

le sel

Convoyé vers PARIS jusqu’au XII ème siècle, il prend ensuite le chemin inverse car il arrive désormais par l’embouchure de la SEINE ; il devient alors,« à la remonte » , le principe fret, avec les futaies.

-

le fer

Principale région productrice de fer depuis la GAILE et jusqu’au 4 ème siècle, avec les gisements d’Othe, Puisaye et Vézelay, le fer partait du port d’ASQUINS car la CURE était navigable à cette époque.

-

la céramique

Liée étroitement au transport fluvial de par son poids et sa fragilité, la céramique était exportée vers le nord et l’est en descendant l’ARMANCON, l’YONNE et la SEINE.

-

la pierre

Église, château forts, remparts et monuments divers vont provoquer d’immenses besoins ; à PARIS l’on utilisait la pierre de Tonnerre, plus tendre, pour les sculptures, celle de Bailly et Aubigny, très dure, pour les bâtiments ( Hôtel-Dieu, Louvre, Bibliothèque nationale, Panthéon, Opéra, Hôtel de Ville, , ...etc.) ; il est vrai que SOUFFLOT était d’IRANCY.

-

marchandises diverses

Telles que les produits de tanneries (cuir-peaux-reliures-harnais),

le papier, les draps et toiles, fruits, fromages, huiles, porc salé ; à la remonte c’était des poissons fumés de mer , céréales, foin etc.

-

ingéniosité

Aussi, on retrouve un document ou un voiturier d’eau, Jehan REGNARD, s’engage à conduire à un marchand poissonnier parisien, quatre « boutiques » chargées de poissons de rivière moyennant 5 livres : il s’agissait de bateaux viviers, percés de trous, qui venaient stationner le long de l’Ile ST LOUIS «au port à bou-tiques», le marché aux poissons parisien.

-

à partir du 19 ème, les nouveaux produits des métiers du bâtiment apparaissent

Vers PARIS, l’ocre, les briques, les tuiles, carreaux de céramique et vers le sud, essentiellement le plâtre parisien.

03

ASPECT FINANCIER & JURIDIQUE

Le droit de pêche, sous la féodalité, fut un élément important d’actifs pour les seigneurs et les moines sous forme de droits de pêche affermé à des pêcheurs professionnels, à charge pour eux de s’acquitter de ce fermage en nature et/ou en espèces ; on retrouve trace en 1622, d’une taxe considérable de 420 livres annuelles payées par un pêcheur du JOIGNY.

Dès l’époque gallo-romaine, les marchands, principalement parisiens (Collège des NAUTES, transporteurs par voie d’eau), comprirent l’intérêt de maitriser le ravitaillement vers le nord et Paris tout en maitrisant l’entretien et la police de l’eau.

En 1192, sous PHILIPPE AUGUSTE, ils obtinrent l’exclusivité de la marchandise de l’eau et donc le monopole de la commercialisation (membres de la HANSE) de toutes les marchandises transportées d’AUXERRE à MANTES en aval ; ce droit, en 1317, s’ étendit d’un droit de juridiction sur tous les usagers de la rivière.

Entre PEPIN, CHARLEMLAGNE et NAPOLEON III, les droits de péages furent les suivants, et restèrent identiques quels que furent leurs noms:

-

Le TELONEUM

taxe sur la circulation des marchandises perçues par les autorités locales et reversées au roi pour partie ( ancêtre de notre TVA).

-

Le PONTATIUM

droit de passage sous un pont, contribuant à la manutention, l’entretien de ces ouvrages cou-teux & fragiles.

-

Le RIPATICUM

droit acquitté pour les frais d’entreposage dans les ports et sur les grèves des produits « sensibles » (vins-farines-poissons) .

-

Le PORTATICUM

droit acquitté au passage des pertuis (ancêtres de nos écluses jusqu’au 19ème) ; plus tard, droit souvent perçu par les meuniers et qui était surtout appliqués aux trains de bois qui faisaient souvent baisser le niveau d’eau et empêchaient les roues de moulin de tourner.

04

ASPECT TECHNIQUE

Au fur et à mesure des siècles, comme on l’a vu plus haut, le contrôle du débit de l’Yonne ainsi que les performances des moyens de traction ont constamment amélioré (malgré le développement des trains de bois) la capacité ainsi que la vitesse des transports (bateaux de plus en plus grands, charges plus im-portantes, tirants d’eau plus élevés) :

-

Au 12 ème siècle les « nacelles »atteignent jusqu’à 20/22 m de long pour 4 m de large et des charges de 35/40 tonnes

-

Au 18 ème, avec les grands « marnoy » & les coches d’eau, on atteindra 35/44 m de long sur 7/8 m de large et jusqu’à 1,50 m de hauteur de bord avec tirant d’eau de 0,80 à 1 m de tirant d’eau.

-

A la fin du 19 ème, les péniches Freycinet faisaient 38 m de long pour 270 tonnes de charges

Les bateaux courants allaient de 12/14 m de long sur 4 m de large et s’appelaient barquettes, demi-fluttes, passe-chevaux, allèges.

On recense 8 voituriers en 1408, 15 en 1501, 40 en 1725, 16 en 1775, 60 en 1790, 80 en 1799 puis seulement 15 en 1845 puis 4 en 1885.

Au milieu du 19 ème, 34 entrepreneurs se partageaient la flotte de l’YONNE avec 8 coches (35 à 44 m), 76 mar-noys (35 à 44 m), 396 fluttes (25 à 33 m) et 195 margotats (16 à 25 m).

Pour la petite histoire, les marchands de vins et les bourgeois de PARIS achetaient leurs vins en BOURGOGNE et à ORLEANS : Les bateliers, qui les transportaient, perçaient les fûts, buvaient le vin et le remplaçaient par de l'eau ; ces pratiques étaient si fréquentes que les marchands tenaient compte dans leurs spéculations de « la perte assurée » qu'elles leur causaient ; quelquefois il manquait 15 pintes sur une feuillette, mais jamais il n'en manquait moins de 4, quand les bateliers ne l'avaient pas remplie d'eau. Arch. Nat-Paris-sur les abus des bateliers, 1790.

-

Halage

Il fut humain, au moyen d’une bricole (illustration n°1) jusqu’au 16 ème siècle ou débutât la pratique du cheval de halage (illustration n°2). Les tracteurs à vapeur apparurent fin 19 ème, tracteur diesel à partir de 1925 (illustration n°3).

Entre ces 2 périodes, l’on vit également le système des « toueurs », jusqu’en 1939, bateaux « remorqueurs » qui tiraient plusieurs bateaux ( 3 à 5) ; une machine à vapeur actionnait un treuil qui enroulait et déroulait une grosse chaine (15 cm de longueur d’anneau) reposant au fond de l’eau (trajet montant et descendant) entre MI-GENNES et MONTEREAU : 82 km en 2 à 3 jours.

Au milieu du siècle dernier, le trafic annuel portait, «à la descente», sur 130 000 tonnes et seulement 14 000 tonnes «à la remonte», soit le passage de 3700 bateaux et 2000 mariniers.

-

AUXERRE –PARIS

Avec des bateaux spécialement aménagés et des horaires réguliers ; ce moyen de transport connu un immense succès dans la 2 ème moitié du XVII ème siècle.

L 'Entreprise Générale des Coches d 'eau dépendait, au XVIIIe siècle , de la ferme des diligences royales et fonctionnait avec une parfaite régularité ; la région de la HAUTE-SEINE communiquait avec PARIS par une dizaine de coches d 'eau : ceux d' AUXERRE (certains allaient jusqu’à LYON) , de BRIARE, de CHOISY, de CORBEIL, de FONTAINEBLEAU, de MELUN, de MONTARGIS, de MONTEREAU, de NEMOURS, de NOGENT et de SENS.

A partir de 1788, l’amélioration des routes et des diligences détourna la clientèle « huppée » des coches d’eau qui devinrent des moyen de transport populaires (soldats, nourrices, ouvriers).

Il y eu aussi, dès 1827, des bateaux à roues, à traction vapeur qui partaient de Sens en emportant 150 passagers jusqu’à Paris (Cie des Inexplosibles jusqu’en 1850).

Dès le début des coches d’eau, il y eu des frictions avec les voituriers car les coches transportaient aussi sou-vent des marchandises telles que le vin et cela était considéré comme de la concurrence déloyale.

L’apogée fut avec le coche Paris-Montereau, véritable paquebot immortalisé par Flaubert dans le début de « l’éducation sentimentale » , partant de la place de Grève tous les jours à 7h, 12h et 18h avec 200 passagers en 1835 et 350 passagers en 1850 .

Dans le journal Le Sénonais du 10 mars 1858, l’Entreprise des Coches prévient le public qu’elle a repris le service régulier des transports par eau avec départ de Paris les mercredis et dimanches et retour de Sens le dimanche, au prix de 1 franc par 100 kg ; mais c’est la fin en 1860 avec le chemin de fer qui l’emporte définitivement.

-

Les professions de la rivière :

Les professionnels de la rivière étaient, pour la plupart, considérés comme des marginaux (hormis les propriétaires et/ou capitaines de bateau ainsi que les inspecteurs de navigation) pour qui la navigation était le meilleur moyen d’évoluer dans la société ; nous verrons plus loin au chapitre « Villeneuve sur Yonne » que les familles, par le biais des mariages, évoluaient vers la petite et moyenne bourgeoisie de robe et du commerce.

Les nombreux conflits avec les meuniers et riverains ainsi qu’entre voituriers et coches* ne facilitait pas, égale-ment, l’harmonie des habitants des villages et villes portuaires mais aussi des bourgades traversées.

Avant d’être capitaine, il fallait faire son temps et son apprentissage en temps que matelot avec un contrat de 1 à 3 ans ; et en fonction de la taille des bateaux, de 3 à 5 mariniers à la «descente» tandis qu’à la « remonte » les bateaux étaient assemblés par 3 à 6 bateaux formant un « trait » et 3 mariniers suffisaient à la manoeuvre. (le reste des équipages remontaient par la route).

Les propriétaires de bateaux étaient de véritables entrepreneurs (certains possédant plusieurs bateaux) qui devaient faire face à des frais nombreux de l’entrepôt aux taxes et frais d’entretien, passer de nombreux con-trats devant notaires (marchés, associations avec d’autres mariniers, personnels) et bien qu’ils ne naviguait plus eux-mêmes, devaient faire une vingtaine de voyage par an à Paris soit 200 jours environs. Et on était souvent mariniers de père en fils. Les ouvriers du port étaient, quant à eux, organisés en corpora-tion avec un nombre limité; ils pouvaient théoriquement, comme au port de SENS, prétendre au monopole du chargement et déchargement ; l’usage voulait également que les remplaçants fussent les enfants des ouvriers ou la cooptation. Cette corporation très soudée, formait une force unie, crainte de l’administration et était l’ancêtre des syndicats modernes.

Malgré tout, le 8 octobre 1844, le préfet de l’YONNE prendra un arrêté portant la dissolution de la Société des ouvrier du port de SENS, mettant fin à ce monopole et donnant au maire autorité sur cette profession. Il se trouve ainsi parfois dans certains ports comme VILLENEUVE-SUR-YONNE et SENS, jusqu’à 60 ou 80 ouvriers pour le même travail qui ne rapporte pas plus de 5 à 10 centimes par jour, d’où cette restriction d’embauche ; il ne faut pas oublier, également les vivandières, les seules femmes autorisées à naviguer à titre professionnel : elles assuraient la nourriture à bord des coches d’eau.

A partir du 19 ème siècle les contrôles se structurent: un ingénieur des Pont & Chaussée, un inspecteur départemental chargé de « l’approvisionnement de PARIS et de la navigation relative », des inspecteurs particuliers tel RAGON, en 1842, qui est « juré-compteur » des ports de l’YONNE INFERIEURE (de JOIGNY à MONTEREAU), une police du port qui dépend directement du Commissaire de police.

Bien qu’à part, les mariniers participaient à la vie de la société, avaient quelques fois une milice recevant les autorités religieuses et commu-nales ; les maitres portaient l’épée et les compagnons avaient à l’épaule un petit aviron décoré .

Les voituriers portaient la blouse courte, un chapeau rond à large bord, une grande ceinture et bien souvent une boucle à une seule oreille, en forme d’encre.

Lors des grandes fêtes, notamment la saint NICOLAS, les mariniers organisaient des processions avec, en tête, la maquette d’un bateau ainsi que le bâton de la confrérie lequel était souvent vendu aux enchère en fin de proces-sion; certaines confréries organisaient également des fêtes nautiques ainsi que des joutes

(tradition notamment à CLAMECY mais aussi à AUXERRE).

Hormis la Saint NICOLAS, il était une autre fête sur les berges de l'YONNE pour laquelle les mariniers décoraient leurs bateaux :

la fête de la Vierge de l'eau qui était fêtée le dimanche suivant la nativité de la vierge ; elle devint fête de la ville d' AUXERRE vers 1820 jusqu'à sa suppression vers 1850 à cause des désordres qu'elle engendrait .

-

La confrérie

Le saint patron des mariniers était saint Nicolas que l’on retrouve comme on le verra dans le cha-pitre « VILLENEUVE », sur bons nombres de monuments de villes de rivière du moyen-âge.

La confrérie saint NICOLAS, au 18 ème siècle, tirait l’essentiel de ses revenus de la quête sur le coche, à l’église et de cotisations des voituriers et patrons de coches ; 50 % de ces revenus servaient à entretenir le curé, le bedeau, les sonneurs et prédicateurs divers.

Des quartiers St NICOLAS fleurissent un peu partout, que ce soit à CRAVANT, AUXERRE, MAILLY LE CHATEAU, JOIGNY, SENS… etc. ; ces quartiers sont généralement en périphérie de ville, le long des quais et cela participait à la marginalisations des mariniers.

Villeneuve sur Yonne

01

HISTOIRE DE VILLENEUVE

Les plus anciennes découvertes attestent qu'un ensemble gallo-romain appelé VILLA LONGA (parce qu'elle ne s'étendait que sur une seule rue le long de la plaine des ÉGRISELLES—un peu au-dessus de la ville actuelle)», précéda la fondation de la VILLA NOVA par le roi Louis VII .

Par ailleurs, la charte de l'abbaye Saint-Rémy de SENS de l'an 833 fait était d'un lieu près de Valprofonde qui se nommait Longpaut .

Sur la rive gauche de l'Yonne, une voie romaine allant de SENS (Agedincum) à AUTUN (Augustodunum et antérieurement BIBRACTE) passait par VILLENEUVE ; parallèlement, sur la rive droite, une piste gauloise reliait VILLENEUVE à JOIGNY en passant par ARMEAUX.

Un pont de bois remplacé par le pont Saint Nicolas (1er monument connu de la ville neuve), au xiiie siècle, fran-chissait l’YONNE sachant qu’avant ce pont de bois le franchissement de la rivière se faisait à l’aide d'un bac utilisé un peu en amont à ROUSSON.

C'est en 1163 que le roi de France LOUIS VII le JEUNE dit aussi LOUIS LE PIEUX (1137-1180) décida de fonder une nouvelle ville , à l’époque une « ville neuve », à la frontière sud-est de ses états, sur la rive droite de l'YONNE.

Il pouvait grâce à cette implantation surveiller les positions de son puissant vassal, le comte de Champagne.

Il possédait également un solide poste avancé sur la voie de communication reliant les deux cités épiscopales de Sens et Auxerre (l’ancienne route romaine, toujours utilisée au Moyen Âge) et contrôlait le trafic fluvial.

En 1163, un abbé de l’abbaye de SAINT-MARIEN d’AUXERRE, Milon de TRAINEL, soucieux de protéger ses religieuses de "VAUL PARFUNDE" contre les incursions de toutes sortes, offrit au roi des Francs les terres de l’abbaye de VILLENEUVE à la condition que le roi fit bâtir des fortifications .

Cette nouvelle entité apparaît dans les textes sous le nom de Villa Nova Regis (Ville Neuve du Roi) .

En épousant Adélaïde de CHAMPAGNE, LOUIS VII épouse la culture économique qui propulse la CHAM-PAGNE au coeur du négoce mondial (les foires de Champagne) et par une série d'accords mutuels, il lève les hypothèques politiques bloquant le développement économique du SENONAIS.

Un chemin nouveau, partant de GIENS, passant par COURTENAY, se dirige vers TROYES, la principale des villes de foire de la CHAMPAGNE: les marchands du VAL DE LOIRE retrouvent ainsi les LOMBARDS montés d'Italie et les FLAMANDS descendus de la Mer du Nord.

SENS et VILLENEUVE sont donc à la croisée de la circulation terrestre d’Est en Ouest et de la circulation fluviale Nord/Sud ; le succès est foudroyant, d'autant que LOUIS VII freine le parasitisme de la chevalerie propriétaire des rives et accorde son nom et les coutumes de LORRIS à la VILLE NEUVE : ce nom LORRIS provient d'une commune de l'actuel département du LOIRET, qui avait bénéficié en 1108 puis en 1137 de chartes exemptant ses habitants de certaines taxes et corvées : un tel privilège visait bien évidemment à attirer les résidents potentiels dans les nouvelles agglomérations.

La ville prit très vite une ampleur considérable et fut cernée d'une enceinte urbaine de 2 kilomètres. (p.9).

De 1180 à 1204, Adelaïde de CHAMPAGNE, la veuve de LOUIS VII, hérita du domaine et la ville prit le nom de VILLENEUEVE LA REINE

A sa mort, son fils, PHILIPPE AUGUSTE (1204-1223) lui redonna de nom de VILLENEUVE LE ROI (sur certains documents daté de 1320, le nom est VILLENEUVE LOU ROY ), y effectua des travaux et érigea notamment, de 1205 à 1212, l'une de ces grosses tours (appelée d’ailleurs GROSSE TOUR mais en réalité le donjon) qui imprimaient sa marque dans le paysage : 28 m de hauteur et des murs de 4 m d’épaisseur.

Mais la particularité de cet édifice de VILLENEUVE réside dans le fait que nous possédons également le devis qui précéda sa construction et nous connaissons donc son prix de revient, le détail des travaux envisagés et nous pouvons comparer ces informations capitales avec le résultat fini (archives du Vatican).

Les défenses de la ville consistaient en 4 grandes portes dont celles de SENS et de JOIGNY reliées par une enceinte de 2000 mètres environ , d’une épaisseur de 4 mètres et une hauteur allant jusqu’à 10 m; les deux autres ont été détruites mais on sait que l’une était située dans le prolongement de l’actuelle rue de VALPROFONDE et la quatrième donnait sur le pont Saint NICOLAS, la porte du Pont ; une plus petite était appelée porte Rampillon.

L’enceinte était entourée d’un très large fossé de 25 mètres de large et de 6 à 10 m environ de profondeur. Plusieurs tours de défenses étaient réparties sur ce périmètre, la tour de ROUSSON, celle de la COMMANDERIE, une au niveau de la rue du BIEF (la tour du sorcier) , deux autres le long de l’actuel mail de VERDUN ainsi qu’au sud ouest, le long de la rivière, la tour dite BONNEVILLE, remontée depuis en briques. SAINT LOUIS compléta cette évolution en 1258, en instituant une administration prévôtale.

Prise par les Bourguignons en 1421 et occupée jusqu'en 1430, elle revint à CHARLES VII (1422-1461) après cette date.

En 1563, le baillage de VILLENEUVE LE ROI était très vaste et allait jusqu’au vicomté de SENS, St NICOLAS de TALOUAN, EGRISELLES, DICY, PRUNOY et VILLEFRANCHE ; dans le Jovinien, ARBLAY (paroisse dg Neuilly), CHAMPLAY, REBOURSEAUX, SOMMECAISE et la seigneurie de SEIGNELAY ; en Tonnerrois, LAN-GROIS, CHABLIS, CHEMILLY, COURGIS, LICHERES, NITRY, AIGREMONT, CHICHEE et GRIGNON.